金湖衡阳古镇兴衰记

“水能载舟,亦能覆舟”“水能造福人类,又能祸害生灵”

金湖衡阳古镇兴衰记

——李义海

伫立于三河南大堤之顶,望着滚滚东去的三河水,与水有关的桩桩件件便浮上心头,思绪难以平静。这前推后涌的波浪分明就是那流逝的时光,就是那一页页发黄的历史。“水能载舟,亦能覆舟”“水能造福人类,又能祸害生灵”的古训、警句又在耳畔回响。是啊,由三河闸倾泻而来的淮河水,尽管在金湖县城处的水位已10米有余,但在两岸大堤的作用下还是服服帖帖地顺势而下注湖入江了,这是多么让人欣慰的景象啊!淮河入江水道等配套工程的兴建,使狂奔无羁千余年的淮河水才真正意义上驯服于人民,造福于人民,给金湖人提供了优越的生存环境。淮河水养育了金湖人,给了金湖人舟楫灌溉之利,也给了金湖人水秀人淳的美名。可是谁也不会忘记,在淮河入江水道、三河闸等配套工程未建之前的千多年里,这淮河在黄河的胁迫下,给金湖人带来多少的痛苦和灾难啊,真是罄竹难书!二水会于洪泽湖,就连位在洪泽湖西南高地的泗州城也不能幸免,于清康熙十九年(1680年)被永远彻底地湮没于水、沙、泥之下。洪泽湖东南部湖底真高在10米左右,而洪泽湖大堤东坡脚下的地面真高在7米左右,就东部低洼地势而言,洪泽湖水就好比人头顶上之缶水。“悬湖”高屋建瓴,倾泻而下,势如破竹,摧枯拉朽,冲毁了田园村舍,吞噬了人、畜的生命。在今金湖二桥西侧的三河河道内,在金湖、洪泽、盱眙三县交界处的金湖一侧的中街滩、吕家滩、殷家滩的一带地域内,现遍布瓦砾的地方,原是一个在历史上远近闻名、战略地位很高的千年古镇——衡阳镇。就因为洪水,一个好端端的古镇被冲毁了,留下被水分割的20余块大小不等的滩地。

衡阳镇,秦属东阳县。南北朝北周(557年—581年)石鳖县设立后,改隶石鳖县。隋开皇三年(583年),石鳖县并入安宜县(原汉平安县),改属安宜县。唐武德四年(621年),安宜县治移驻大运河以东之白田(今宝应县城)后。唐上元三年(762年),安宜县改称为宝应县。1959年宝应县析置金湖建县后,衡阳属金湖县。在宝应县最早版本的《嘉靖宝应县志略》中,衡阳镇的记载很简略:“乡之内有镇,曰衡阳,在侯村乡。”《嘉靖宝应县志略》出版于明嘉靖十七年(1538年),距今(2023年)已有485年的历史。其关于衡阳镇的记载,只是向我们提供了在侯村乡有衡阳镇这么一条信息,没有其他内容。而《宝应图经》所提供的信息要比《嘉靖宝应县志略》多一些。《宝应图经》曰:“衡阳镇在县城(宝应县城)西南一百二十里,宋时为衡阳阜,又有三角村,皆系当时边兵(即南侵之金人)横趋大仪(即今扬州西之大仪)之路,有巡检司。”《宝应图经》,清朝宝应县人刘宝楠编纂,出版于清光绪九年(1883年)。刘宝楠在《宝应图经》中对衡阳镇的释文起码向我们提供了三条信息:1.衡阳镇宋朝时就已经有了,叫衡阳阜,1883年时还存在;2.衡阳镇地处当时的交通要道;3.衡阳镇是一方之权力中心。让我们以该3条信息为脉络,穿越时空隧道,窥探历史上的衡阳镇。

《宝应图经》中言衡阳镇宋时叫衡阳阜,说明衡阳镇在宋朝就已经存在了。那么,是什么原因使这个远离县城(宝应县城)、偏处一隅的衡阳镇得以形成、发展并繁荣的呢?纵观历史,就自然因素而言,一个地方的兴衰与它的交通地位关系密切。无论是水上交通,还是陆上交通,只要坐落在这些交通要道上都能得到发展。位处大要道处有大发展,位处小要道处有小发展。

时,金湖东部低洼地区已相继潴水为湖。衡阳地处金湖地区西部的缓坡丘陵的边缘地区,地面真高约在8米左右。在衡阳镇处有一条古老的自然河流——衡阳河。在“水往地低处流”态势下,盱眙山地高处的乱水、闲水顺势而下,它门沿山涧、岗谷,蜿蜒曲折而流,其中一支流经云山流、衡阳镇。《嘉庆重修一统志》载:“衡阳河,源出安徽盱眙县界,东流绕云山,东北流二十里经衡阳镇,又东北流四十里经洒火湖,又东北二十五里通氾光湖,长百余里”。这是一条古老的自然河,因流经衡阳镇,得名衡阳河。唐朝时,扬州是东南重镇,水陆交通发达,商贸业繁荣,为世人所向往之地。淮河中上游地区,中原地区西安、洛阳往扬州之水路,在盱眙处由淮河北上至淮阴,再在淮阴处入京杭大运河南下至扬州,这是一条多绕行了几百里的水路,是既不方便又多有风险;如果在盱眙处向东有水路,再和东部的衡阳河通连,则往扬州要便捷很多。鉴此,唐睿宗准刺史魏景倩(清)奏,开凿由盱眙城(故城,在今盱眙城北,而非今第一山处的县城。荀德麟先生的《盱眙故城考》说:“盱眙故城在圣山湖畔、淮河之滨、甘泉山北麓。”)处淮河至衡阳河的直河,这是淮河、盱眙、泗州城至扬州的便捷水道,也是西安、洛阳等中原地区经济水入淮河至扬州的便捷水道。光绪《盱眙县志稿》载:“直河,治北。《寰宇记》曰:‘河在县北六十步县郭内,淮河决开至黄土岗,太极元年(712年)魏景倩奏开,淮水向扬州。’”

圣人山、第一山、直河、衡阳河位势图--《光绪盱眙县志稿》

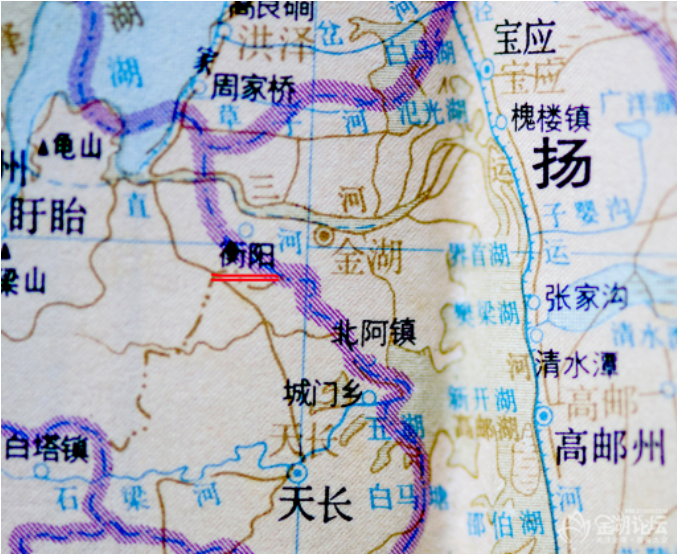

衡阳镇西侧是地势渐高的岗地——黄土岗(今三河闸处),地面真高有12米之多,距衡阳镇近30里。黄土岗东侧坡下有自然河道与衡阳河通连。衡阳河向东在黎城镇东入金沟河,金沟河东南通高邮等湖。衡阳河穿衡阳镇而过,镇中有东西向河道三条,分别架有北、中、南三座桥梁,以便镇中交往。直河开通后,泗州(泗州与盱眙相距很近,仅淮河之隔,泗州在北,盱眙在南)及淮河中上游、中原地区官宦士子、行商客旅由水路达扬州者,衡阳乃必经之地。衡阳镇居岗临水,而此水又是重要的航运水道,为衡阳镇的发展、繁荣提供了重要条件。再加之宋、元、明朝时,衡阳镇地处泗州、扬州、淮安三府的交界处。在衡阳镇周边的广大区域内,东北是淮安,北是淮阴,西是泗州,南是六合、南京,东南是扬州。西有洪泽湖,东有高、宝诸湖,处于东、西宽广水面间陆地的适中位置。淮阴是黄河、淮河、大运河的交汇之所,是南船北马、水陆交通的枢紐,是淮河南岸的重镇,是兵家必争的战略要地。时由淮阴南下有两条路线,一是水路经大运河,可达扬州入江;二是陆路,就是经衡阳往南京、扬州的路,这是最捷近的一条陆路,是官府修建的路(本县地名官塘,原名官路塘,是因塘在该路边而名),衡阳恰是这条陆路的必经之地。在其东和西的各数十里之内再没有第二条南北向的大道,可见该路的重要和繁忙。时经由此官路南下北上的车马行人很多,终日扬尘不绝。直河、官路在衡阳镇交会,衡阳处于东西南北水陆交通要冲。过往的官宦士子、行商客旅在这里歇息、聚集、用餐、补充物资等,这就促成了饭店酒楼、茶社客栈、物贸铺店等行业的兴起,这些行业的发展,又促成了人口的聚集。人口的增加,消费就增加,又促使其他功能的增加和完善。如此良性循环,衡阳镇这个偏处一隅的聚落就被盘活做大,以至成了远近闻名的繁荣大镇。先贤们对该镇寄于非常美好的厚望,祝愿她能像红日一样永远光艳、永远兴旺,为其取名为“衡阳”。洪泽的新集,金湖的官塘,天长的铜城等也都是这一条路上逐渐形成的城镇,但由于所处位置有异,其大小规模、繁荣程度也各不相同。衡阳镇究竟是何时形成,在宋、元、明朝时规模有多大、人口几何,由于没有可考的文献资料,便无从叙说。但在《中国历史地图集》里,在明朝万历十年(1582年)编绘的政区地图“南京”图上标注有“衡阳”这个名称,这就说明衡阳镇在当时已经是不可忽略的一个地方,否则是不会被选标到全国性的图册上的。

《中国历史地图集·明》南京图中的衡阳

衡阳镇在明、清均设有巡检司。明嘉靖六年(1527年),宝应县知县闻人诠修衡阳巡检司。明嘉靖十九年(1540年)至二十三年(1544年),衡阳镇被洪水冲毁,巡检司司治迁黎城。衡阳镇重建后,司治再迁回衡阳镇。清道光二十年(1840年)重修的《宝应县志》载:“衡阳巡检司,在县西南一百二十里,嘉靖六年(1527年)知县闻人诠修,今圮。” “巡检司”是个什么机构,为何明、清两朝在衡阳镇均要设置巡检司呢?“巡检”是官名,始于宋代,主要设于关隘要地,或兼管数州数县,或一州一县,以镇压人民反抗为专责,以武臣为之,属州县指挥。金、元沿袭宋制设巡检一官,多限于一县之地。明清州县均有巡检,多设司于距城稍远之处。由此可见,衡阳镇在当时是宝应县的重镇,是淮安、泗州、扬州这一区域的关隘要地。

清朝衡阳镇巡检司衙门门枕(县档案馆收藏 陆斌赠)

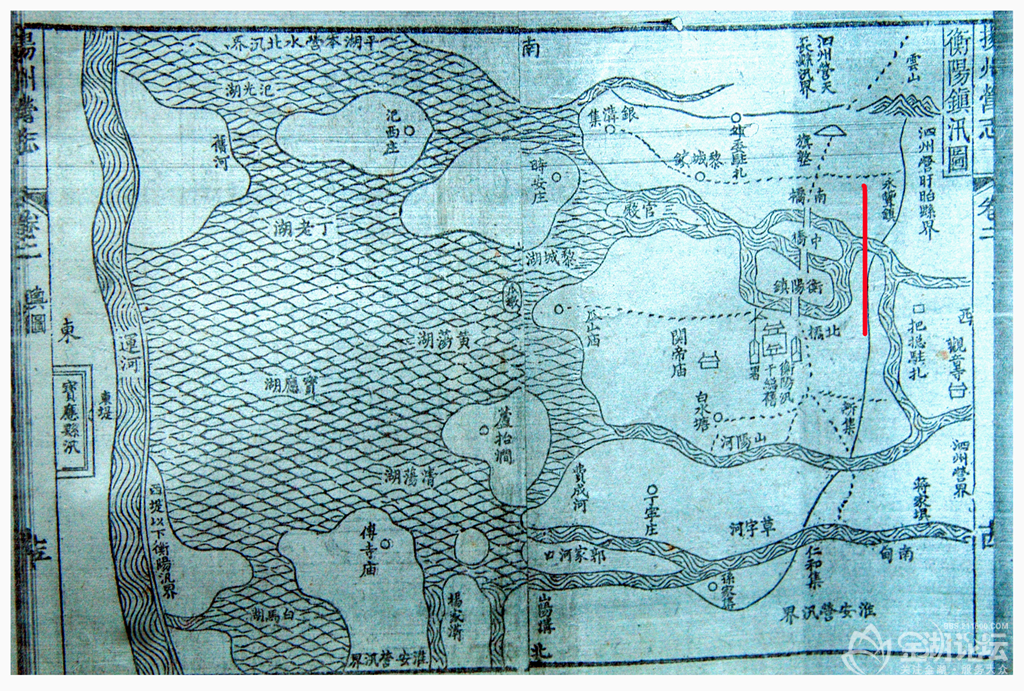

除此而外,清雍正二年(1724年)在衡阳镇又增设衡阳汛。“汛”是清朝的兵制,凡是千总、把总、外委所统率的绿营兵都称汛。时调扬州营千总官一名,马步兵30名,拨泗州营步兵20名驻防。清道光九年(1829年),准兵部议复,衡阳汛与宝应汛划界分防。大运河西岸以西所有水面陆地,凡私盐、偷盗等案件均归衡阳汛巡管、承缉。其四至为:东至漕河(即大运河)西堤一百五里抵宝应汛界,西至云山二十五里抵泗州营汛界,南至王家小村六十二里抵水北汛界(水北汛指扬州营汛高邮湖水之北汛,卞塘集是水北汛的一个口隘),北至新集南甸一十八里抵淮安营汛界。广一百三十里,袤八十里。衡阳汛下又设有银沟集口隘、黎城镇口隘、衡阳镇口隘、磨旗墩口隘、观音寺口隘、仁和集口隘,以分兵驻守、分地设防。可见衡阳镇汛所管范围之广,责任之重大。衡阳镇被洪水冲圮后,司、汛均移驻黎城镇,为黎城镇巡检司、黎城镇汛。营汛制一直沿袭至清宣统年间。这里笔者由《扬州营志》里复制了一幅“衡阳镇汛图”。

《扬州营志》衡阳镇汛图

尽管该图的比例尺不甚准确,相对位置差异也很大,但从图上我们可以看到衡阳镇汛及各个口隘的分布、名称和位置,也能对衡阳镇的形制和规模有一个大概的认识。时,衡阳镇中部有三水穿过,可谓生态环境好,交通便捷。驻防的衡阳汛设于镇北部。从图上看,衡阳镇占地至少有几个平方公里。但因为这是一个比例尺不甚精准的地图,所以不能以此定规模。从我们已寻觅到的滩上分布的残砖碎瓦看,其面积当在两平方里以上,常住人口有数千之多,这在当时来讲规模已经是不小的了。

1994年版《金湖县志》对衡阳镇是这样描述的:衡阳镇位于黎城镇之西偏北方向约10公里处的三河河心滩上,河滩上遍布瓦砾,还有少数建筑物的遗存。据考古人员和当地居民的回忆:遗址成正方形,每边长约1000米,占地面积1500多亩。古镇主街为东西向平行的3条大街,自北而南分别叫中街、小中街、南街。其中中街、小中街均在今河滩上,南街在衡阳岗头上。主街之外还有许多小巷,计为“九桥十八巷”。主街街道都用砖头铺地。兴盛时,常驻人口在2000人以上。衡阳巡检司及衡阳汛官署设在中街中间,坐北面南。古镇有四座庙宇,中街东首为东岳庙,西首是都天庙;小中街西首有一无名庙;南街西首为真武庙。东岳庙最大,根据遗存瓦当、滴水等实物推断,当是明代的建筑。该庙为大四合院,有大殿三间,供有三尊铜佛像,庙前有旗杆一对,各有一抱粗、三丈多高,庙里有一口水井,井栏上留有多条寸许宽绳印。东岳庙东侧还有清道光时吏部尚书朱士彦的衣冠冢。明、清两朝在这里曾设置巡防、稽查机构巡检司。

淮河原由洪泽湖地域内通过,经淮阴,过清口东去入海,两侧分布富陵湖、破釜涧、白水塘等大小不等的湖泊。水盛时注富陵湖,东泻衡阳等低洼之地。黄河于983年夺淮,1194年后为盛,屡屡夺淮。黄水所携泥沙甚巨,久之沙停,致淮河河床增高,使淮水难以故道入海。明弘治七年(1494年)刘大夏筑太行堤,阻断黄河北支流,后又陆续阻断其他旁流支路,使黄河水完全由泗入淮。二水合流,水巨势猛,横溢四流,无低洼而不入,致洪泽湖水面不断扩大,直河在黄土岗以西之河段没入洪泽湖。由于黄河水之泥沙,洪泽湖湖床亦不断提高。为捍卫湖东大片粮田并人畜安全,洪泽湖大堤也不断南伸并加高培厚。但由于洪泽湖水广面大,每到汛期,狂风恶浪铺天盖地,大堤常常溃决。

黄河、洪泽湖、衡阳镇形态图 《中国历史地图集》

流经衡阳镇的直河,在衡阳镇之名日盛后便改称为衡阳河。明隆庆(1567年―1572年)《宝应县志》曰:“衡阳河在县西南六十里,西连衡阳镇,东人洒火湖(今三河拦河大坝处及以北、以东的原大片水面叫洒火湖)。”衡阳河通洪泽湖大堤五座减水坝的礼字坝,也即洪泽湖水经礼字坝入衡阳河东泄洒火湖。因衡阳河的源头已易为礼字坝,故也有将衡阳河称为礼字河的。清朝道光以后版本的《宝应县志》中多有提及:“礼字河,俗称南三河。在洪泽湖下游。东经衡阳河、黎城河(衡阳河流经黎城的河段),达洒火、宝应等湖。上自礼字坝入口,过衡羡、白水、瓜山,至黎磨庄,长约六十余里。”清康熙年间在礼字河北约10公里的地方开筑了三河六堤,即今天的老三河。后有人称三河六堤的三河为北三河、老三河,礼字河为南三河、新三河、三河。明、清两朝乃至民国,黄、淮二水水势多盛,屡成水患,衡阳镇频遭淹没、冲刷之苦。

衡阳镇位在洪泽湖下游,地当行洪水道的拐弯处,高屋建瓴(位差3米左右)之洪水,直冲其地,势如破竹,摧枯拉朽,房屋、堤坝、田地、人畜等无一幸免,尽皆被淹、被毁。低洼处被冲成河道,原河道被愈冲愈宽、愈冲愈深,陆地被冲刷分割为大小不等的若干块。《道光宝应县志》曰:三河两岸屡遭水患,尤以嘉靖十九年(1540年)—二十三年(1544年)洪水暴发,淹没泗州城,衡阳也被冲毁,衡阳巡检司治迁黎城。在整个泄洪道中,衡阳镇地段陆地是被洪水冲刷得最为严重、形成地块最多的地方。在正规的地图、航测图中,该河段的滩地最多,计有20多块。

我们从1971年版的《航测地形图》和《衡阳镇处三河河道及诸滩地鸟瞰图》中可观览其貌。风浪常年冲刷,滩地边缘不断坍塌,滩地不断缩小,若干年后,这些滩地或许就不复存在了。

三河衡阳镇河段滩地形态图(1971年版)

三河衡阳镇河段滩地形态鸟瞰图(2023年摄)

小新街鸟瞰(2023年摄)

衡阳镇的兴衰均由水而起,兴时因位处航道边,以交通之利而兴;衰时是因倾泻而来的洪水,淹没冲刷。衡阳镇被洪水淹没过若干次,也有多次被冲毁的情况,但衡阳镇部分居民总是凭借顽强的意志和故土难离的情怀使衡阳镇得以重生。水退人还,毁后再建;久而久之,破损伴存,总难复原,但镇的轮廓依然存在。日复一日,年复一年,洪水还在发生,房舍还在被冲,所处位置的无奈,人们也逐渐失去了再建的信心,大部分人都搬离了衡阳镇,但仍然还有一小部分人顽强地留住在这镇将不镇的衡阳滩。

清咸丰元年(1851年),洪泽湖汛期水位16.9米,礼字坝塌于洪水,悬湖之水直冲坝下,衡阳镇首当其冲,再次遭到灭顶之灾。《光绪盱眙县志稿》曰:“礼字河,治东北。咸丰元年(1851年)礼字减水坝冲损未修,泄水湍急,终年畅泄……”清朝末年政治腐败,水利失修。礼字坝此次坍塌后,清朝及以后的国民党政府谁也没有修复,任其冲淌。直到1949年中华人民共和国成立后,在毛泽东主席“一定要把淮河修好”的伟大号召指引下,1953年在礼字坝处建成三河闸,1970年在金湖境域建城淮河入江水道、拦河大坝、石港抽水站等,方使上游来水、内湖之水得到有效节制。

在洪水近千年的多次冲刷下,三河的宽度已由原来的几十米变成了几千米,衡阳镇也被冲刷得七零八落,面目全非。衡阳镇居民不堪忍受这年复一年的水患之苦,纷纷搬离故土,去高地落户。在古衡阳镇南侧、在今三河南岸有个叫小新街的地方,就是衡阳镇居民逐渐搬迁兴建的小集镇。因比照衡阳镇的规模和历史,取名小新街。一些不愿搬离故土的住守至最后的居民,在1969年冬开工的淮河入江水道工程中搬迁。1971年2至4月,时属官塘公社忠东大队的滩地上的7个生产队,共193户1056人,分别被迁移至白马湖公社、县粮棉原种场等地安置落户。盛极一时的衡阳镇至此再无人烟,周围皆水,孤岛一叶,荒滩一片。该地域的滩地虽有叫中街滩、殷家滩、河心滩等各个滩名,但人们总习惯总称其为衡阳滩。1958年10月,宝应县编制的《宝应县地图》上标注的就是衡阳滩。居民搬迁后,经数年衍生,衡阳滩遍布芦苇等杂草。为行洪畅顺,1976年割除滩地芦苇5033亩;1988年、1989年两次耕翻滩地6790亩,将刚生长的芦苇翻了个根朝天,以使芦苇死亡,现滩地上只让低矮杂草生长。

衡阳镇已离我们而去,它是金湖水史的惨痛烙印。现在它的故土就连断壁残墙都踪迹全无,唯有一些破砖碎瓦和已经挪位的小新街。为了记住衡阳镇,人们用衡阳命名乡村、道路的名称。如今,在戴楼街道里,人们用衡阳命名村的名字,叫衡阳村。1997年金湖县政府在命名县城道路名称时,将纵贯县城的一条主要道路以衡阳命名。

让我们记住衡阳镇,记住金湖过去那不堪回首的水患之苦!

2023年7月

作者:李义海